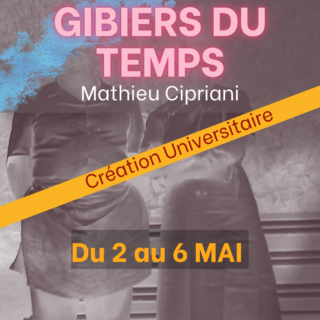

Chaque année, la section Arts de la scène d’Aix-Marseille Université confie à un.e metteur.se en scène une carte blanche pour mener une création avec les étudiants dans des conditions professionnelles.

Créer un spectacle en trois semaines avec une trentaine d’étudiants répartis sur l’ensemble des métiers du théâtre (acteur.rice.s, scénographes, constructeur.rices, créateur.rice.s sonores, créateur.rice.s lumières, régisseur.se.s plateau, son, lumière, documentaliste, assitant.es, médiateur.rice.s, producteur.rice.s…)

NOTE D’INTENTION

L’enjeu de cette production universitaire est de faire des étudiants des « œuvriers ». Cela suppose qu’ils réalisent ensemble une œuvre, un objet théâtral avec leurs mains dans le seul but qu’ils apprennent à se prendre en main, c’est-à-dire à être œuvrés, à être transformés par leur activité créatrice.

L’écriture de Gibiers du temps s’inscrit dans le contexte de la guerre en Bosnie. La lutte des classes et celle menée contre le patriarcat imprègnent la fiction. C’est une pièce-monde, une pièce baroque : certains personnages s’arrêtent parfois de jouer et regardent la scène comme des spectateurs, comme un chœur antique composé d’individus qui se sont associés pour former un peuple. Si ce théâtre donne à voir le monde comme un théâtre, il ne cherche pas à expliquer mais à interroger sa capacité à faire de ce monde un objet de représentation, un objet critique et critiquable.

Pour représenter ce théâtre-monde, doivent coexister sur scène autant de lieux scéniques qu’il y a de réalités décrites dans la pièce. Dans le monde d’en bas survit le sous-prolétariat. À sa lisière réside le monde d’en haut, celui des possesseurs de richesses. On y voit les réminiscences de la tragédie, ce dont les hommes et les femmes doivent se débarrasser pour rompre le cycle perpétuel de la tragédie. Enfin, au lointain, en contre-point, je place l’espace abstrait des dieux, le monde des morts ou des fantômes qui côtoie celui des vivants.

Au fil des répétitions, il nous faut écouter, suivre pas à pas le cheminement de la pensée de ceux qui parlent pour faire entendre ce que cette parole donne à voir : l’image d’une humanité blessée qui fait de l’autre un éternel adversaire. Les figures sur scène semblent absentes à elles-mêmes et sont comme habitées par des manifestations hallucinatoires, la sauvagerie, la passion amoureuse destructrice, la mélancolie et une certaine vision de la chair. Ainsi, les mots de Gibiers du temps dévoilent et dévident. Ils disent l’obscène.

En novembre 1994, dans son journal de travail, Didier George Gabily commente les premières répétitions de Gibiers du temps. On peut y lire que :

La seule chose artistiquement conséquente de ce travail [c’est] le scandale au sens biblique du terme. Qu’ils soient ceux [les acteurs] par qui le scandale arrive et que nous portions ensemble si cela doit être le malheur de ceux par qui le scandale arrive. D-G Gabily, À tout va (Journal,1993-1996)

Le scandale, il faut l’entendre ici, dans le sens de ce qui fait tomber, de ce qui provoque la chute dans l’erreur, l’errance ou encore le péché. Excluant toute forme de résignation, cette parole scandaleuse peut être entendue comme l’expression d’une négativité salutaire.

Mathieu Cipriani

les commentaires ne sont pas (ou plus) acceptés sur cet article…